|

今週は豊島岡女子中・理科より1問です。

アサガオは,夏の早朝に花が開く植物ですが,なぜ朝に花が開く のでしょう。このような疑問を持った東京に住む豊子さんは次のような実験を行いました。その実験と結果に関する以下の問いに答えなさい。

【実験方法】いくつかの鉢を用意してアサガオの種をまき,夏休みに花が咲くように準備しました。8月の初めにつぼみをつけたアサガオの鉢植えを,次のよう な条件にして,花が開く時刻を観察しました。

粂件1 日の当たる庭 (日の出午前4時50分頃,日の入り午後6時50分頃)に置く。

粂件2 外からの光が いっさい入らない部屋の中で電灯をつけ,ずっと明るい状態にする。

粂件3 条件2と同じよ うにずっと明るい状態にし,6日目の午後4時頃から7日日の午前11時頃まで電灯を消し暗い状態にする。

粂件4 条件2と同じよ うにずっと明るい状態にし,6日目の午後7時頃から7日目の午前11時頃まで電灯を消し暗い状態にする。

粂件5 条件2と同じよ うにずっと明るい状態にし,6日目の午後11時頃から7日目の午前11時頃まで電灯を消し暗い状態にする。

【実験結果】

条件1:日の出時刻とほぼ同時刻に花が開いた。

条件2:花は開かなかった。

条件3:7日目の午前2時頃に花が開いた。

条件4:7日目の午前5時頃に花が開いた。

条件5:7日目の午前9時頃に花が開いた。

(1)アサガオと同じ時期に花を咲かせる植物を,次のア~オから一つ選び記号で答えなさい。

ア.アブラナ イ.スイセン ウ.イネ エ.アジサイ オ.ツツジ

(2)実験結果から,アサガオの花が開く理由はどのように考えられますか。次のア~ウから正しいものを一つ選び記号で答えなさい。

ア.アサガオは,明暗とは関係なく花を開く。

イ.アサガオは,明るい状態から暗くなって一定時間後に花を開く。

ウ.アサガオは,暗い状態から明るくなって一定時間後に花を開く。

(3)実験結果から考えて,夏のこの時期,北海道と沖縄ではアサガオの花が開く時刻はどのようになると考えられますか。それぞれについて,次のア~クから 一つずつ選び記号で答えなさい。

ア.その地域の日の出時刻とほぼ同時刻に開く。

イ.その地域の日の出時刻よりも早く開く。

ウ.その地域の日の出時刻よりも遅く開く。

(4)実験結果から考えて,実験の時期を秋にずらしていくと,アサガオの花が開く時刻はどのようになると考えられますか。次のア~クから一つ選び記号で答 えなさい。

ア.その日の日の出時刻とほぼ同時刻に開く。

イ.その日の日の出時刻よりも早く開く。

ウ.その日の日の出時刻よりも遅く開く。

(豊島岡女子)

アサガオが咲く条件を【実験方法】【実験結果】から導き出すことが第一歩です。そのために、条件を整理しましょう。

(1)ウ (2)イ (3)北海道…ウ 沖縄…イ (4)イ

解説

まず、条件の整理からです。

(受験勉強に限らず、問題に当たったら手持ちの情報を視覚化整理し、

帰納法的に仮説を導くことは必要不可欠な能力です。)

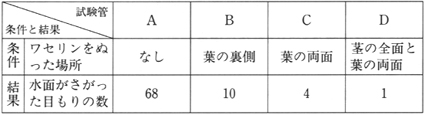

下記の表のようなものを手書きでささっと書けるようにはなってほしいものです。

条件1: 18時50分(日の入り)→04時50分(日の出)(開花)

条件2: ずっと明るい状態

条件3: 16時(消灯)→02時(開花)→11時(点灯)

条件4: 19時(消灯)→05時(開花)→11時(点灯)

条件3: 23時(消灯)→09時(開花)→11時(点灯)

多くの受験生が問題を読む前は、

「アサガオは、日の出をサインに開花するはずだ」

ということを常識として考えています。

が、上のように条件を整理していくうちに、

「いや、ま てよ。。。 条件3,4,5 をみると、真っ暗闇の中でも咲いてるな・・・。ってことは・・・」

と考えるでしょう。

この「ってことは・・・」が大事なのです。

ここまでくればあとは多少の試行錯誤の結果、

「開花している場合、いずれも消灯から10時間で開花する!」

という仮説に行き当たるはずです。((2)解答参照)

この時点でこの問題の勝負はありです。一山は超えました。

次に、問題(3)です。

---------------------------------------------------

まず、北海道―東京―沖縄で違うもの、ここで考えるのは

1. 経度の違い

2. 緯度の違い

です。

---------------------------------------------------

1.経度の違いを考えて、「北海道のほうが、

東京、沖縄よりも日の出が早くて、日の入りも早い」と言うことに気付くとします。

その後、先に進むとポイントは日の出日の入りの時刻ではないことに気付きます。

(結局日没→日の入りの「時間」は経度に左右されない。時刻は変わる。自分で納得するまで

地球儀を回し続けるべきです。暗記はしないで下さい。)

経度の違いは本問では意味がないのです。

2.緯度の違い

緯度が違う → 昼の長さが違う

ここまでくればさらに一山超えました。

夜の時間: 沖縄>東京>北海道

東京は、日没から開花までの時間(10時間)がちょうど日没から日の出の時間でした。

沖縄は、夜が東京のそれより長いのですから、

開花は日の出の前です。

北海道は、夜が東京のそれより短いのですから、

開花は日の出の後です。

となります。

この問題のポイントは、沖縄と北海道の開花時刻を比べてはいないことです。

開花時間に着目し、また東京の本ケースでは、日没→日の入の時間がちょうど10時間であることも、

はっきりとあまたに入れておく必要がある。

(4)ですが、

秋に近づくとは、つまり夜が長くなるのですから、開花は日の出時刻より遅くなります。

~今 回の問題から導かれる出題校からのメッセージ~

・常識を捨てて実験から仮説を導けるか

高校生になると数学の教科書に登場する「帰納法」という概念。

もともと帰納的な思考とは、

「いくつかの断片的な事象から『いえそうな事実≒仮説』を結論として導き出すこと」です。

これ自体は、もちろん小学生から日常的に行っていることです。

「黒い雲が空に広がっているときは、雨が降るだろう」

という仮説を立てたり、

「盆地がある県はくだものの生産量が多い。したがって、盆地のある福 島県では果物生産が盛んなはずだ」

と仮説を立てたり、

日常生活から入試問題 まで利用されるもっとも基本的な思考フレームです。

本来小学生のうちから思考方法として教わるべき帰納的思考。

これを我々が始めて教わるは、高校数学教科書の中で、

n だの n+1 だの難しい「スウガク」として習う時なのです。これは悲劇です。

本問でも「複数の実験結果から仮説を出す」という帰納的思考がない限り、

「日の出を合図ににアサガオは咲くはずだ」という一般的な常識に縛られて解答不能となります。

ロジム授業、今週の1問でくどいように繰り返しますが、

「よく聞く常識、あたなの常識から離れて、

与えられた情報の整理から新たに仮説をつくる」という能力がここかしこで求められているのです。

・キーパラメーター(重要な変数)を絶えず念頭におけるか

また、開花に関するのが、暗くしてからの「時間」であることを意識すれば、

北海道-東京-沖縄の比較ポイントが「東西」ではなく「南北」になることがわかるはずです。

本問で経度に気をとられて拘泥した人は、

注意する変数が「時間」であって「時刻」ではないということへの意識不足でしょう。

なにも「変数」という難しい考え方をしなくても、「今どの単位に着目すればいいのか」という

意識をより強固にもってほしいものです。

>

> >

>